Boletim

De corpo presente

As imagens da morte

Tese vencedora do Prêmio Capes investiga fotografias de mortos como “corpos” substitutos, criados para presentificar o ente desaparecido

Há cerca de um século e meio, Tolstói registrava em Guerra e paz: “O homem nada pode possuir enquanto temer a morte. Só quem não teme a morte é senhor de tudo.” A máxima do escritor russo talvez ajude a entender por que, mesmo com todo o avanço tecnológico e científico e toda a pluralidade religiosa, ainda seguimos senhores de nada – não raro, senhores nem de nós mesmos e de nossas emoções. A morte segue sendo o mistério maior experimentado pelo homem – a causa maior da angústia e, paradoxalmente, aquilo que também impulsiona a vida enquanto há tempo.

“O homem nada pode possuir enquanto temer a morte. Só quem não teme a morte é senhor de tudo.”

Interessada nas formas encontradas pelo homem para lidar com esse mistério e com as angústias que ele desperta, a pesquisadora Carolina Junqueira dos Santos, hoje pós-doutoranda em Antropologia na USP, investiu quatro anos na investigação de fotografias de família em contexto de luto. Orientada em seu doutorado por Stéphane Huchet, professor da Escola de Arquitetura e da Escola de Belas Artes, Carolina pesquisou um traço compartilhado por diferentes culturas ao redor do mundo em relação à morte: o estabelecimento de corpos substitutos para presentificar e conferir visibilidade ao que desapareceu. O trabalho foi agraciado em 2016 com o Prêmio Capes de Tese.

Defendida na Escola de Belas Artes, a pesquisa O corpo, a morte, a imagem: a invenção de uma presença nas fotografias memoriais e post-mortem é fruto da hipótese de que as fotografias dos mortos pudessem ser “uma chave de compreensão da relação do homem com as imagens”, como registra Carolina. Trata-se de um estudo sobre o luto, a memória e os esforços feitos para presentificar aquilo que desapareceu, para, dessa forma, lidar melhor com essa perda. “O trabalho de luto é, na realidade, o lugar que o vivo pode dar-se a si mesmo para lidar com a morte do outro. O luto é feito pelos vivos e para os vivos”, escreve a pesquisadora.

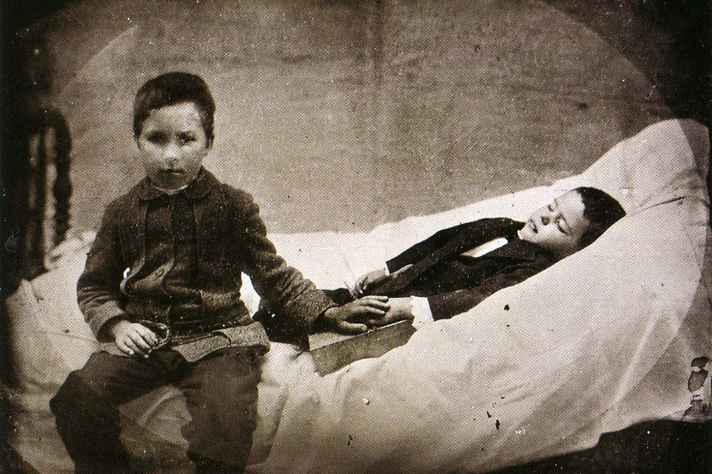

Terra do nunca

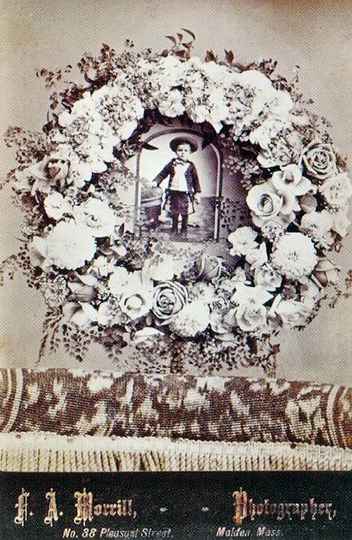

Lançando mão de imagens familiares memoriais e post-mortem, Carolina estudou a presentificação do morto assegurada por meio desses registros. As fotografias memoriais são retratos de pessoas mortas usados para fins funerários, mas tirados quando o fotografado ainda era vivo. Também se enquadram nessa categoria fotos de outros objetos, quando usadas para o mesmo fim. Fotografias post-mortem (ou mortuárias) têm o próprio cadáver como objeto.

“Antigamente, as pessoas morriam em casa, cercadas pelos vivos, diante de todos os olhares que não se recusavam a ver a passagem. Hoje, morre-se escondido na cama de um hospital”

Não se trata de trabalho historiográfico, mas de estudo transdisciplinar sobre as imagens e seus usos. Para Carolina Junqueira, o retrato do falecido, impresso em seu suporte de mediação, realiza uma espécie de animação da pessoa, de forma a possibilitar que a experimentemos (a pessoa, a imagem) como se fosse viva. Ilustra essa ideia o sujeito que, de luto pela perda de um familiar, passa os dedos com carinho sobre a imagem de seu rosto, impresso em uma fotografia. “Mais do que perceber a imagem, nós a experimentamos como se ela fosse o próprio corpo que representa – ou como se, de alguma forma, o substituísse”, afirma Carolina Junqueira.

A pesquisadora lembra que, se no passado era comum o estabelecimento de uma relação mais amigável e cotidiana com a morte, no último século, ela foi se aninhando nos bastidores da vida. “Antigamente, as pessoas morriam em casa, cercadas pelos vivos, diante de todos os olhares que não se recusavam a ver a passagem. Hoje, morre-se escondido na cama de um hospital”, compara. Em razão disso, lembra a autora da tese, alcançamos um tempo em que tudo é fotografável, menos a morte. “Ou melhor, menos a morte que nos afeta. É impensável, hoje, o registro de uma mãe segurando deliberadamente sua criança morta nos braços para a última imagem”, exemplifica, lembrando que a produção de fotografias post-mortem caiu vertiginosamente em desuso a partir de meados do século 20. “É como se a fotografia tivesse se banalizado demais para ser mobilizada nesse momento de dor”, explica a autora.

“Inventamos formas de os mortos continuarem entre a gente. É uma certa ilusão, de alguma forma necessária para nós"

A tese de Carolina Junqueira nos leva a pensar que, se vivemos a era das imagens, como sugerem os filósofos, tal status parece dizer mais do interesse das pessoas em disfarçar imageticamente a aparência da realidade do que, propriamente, registrá-la com precisão e fidelidade. “Reinventar os corpos é o que o homem tem feito ao longo da história”, resume a pesquisadora. E acrescenta: “Ao longo dos tempos, a produção de imagens teve vigorosamente um sentido funerário. A imagem da morte – ainda que não mostrasse o rosto do morto – foi a que mais rondou a história do homem”, sustenta.

“Inventamos formas de os mortos continuarem entre a gente. É uma certa ilusão, de alguma forma necessária para nós. É uma maneira de mantermos algum tipo de relação com aquilo que desapareceu. Passamos a vida tentando salvar as coisas do esquecimento. Por isso, fazemos imagens”, conclui a pesquisadora, que em seu trabalho também reúne suas próprias memórias afetivas.