Sobre a UFMG

Ensino

+53.000Estudantes em todos os níveis de ensino

Pesquisa e Inovação

+8.500Projetos de pesquisa em andamento

Extensão

+3.200.000Pessoas beneficiadas pelas ações

Calendário Escolar

-

Aniversário de fundação da Faculdade de Odontologia (1907).

-

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.

-

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.

-

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.

-

Resultado da 1ª fase da matrícula dos estudantes veteranos de Graduação para o 1º período letivo de 2026.

-

Período para requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2ª fase) do 1º período letivo de 2026, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.

Eventos

‘O que terá acontecido com Dolly Piercing?’ tem novas apresentações em BH

03 a 05 de fevereiro

•19h30

Últimas notícias

Fapemig lança chamada de R$ 105 milhões para promover pesquisas em diversas áreas do conhecimento

Propostas podem ser submetidas até 20 de março; são aceitas candidaturas em diversas áreas do conhecimento

Resultado da chamada regular do Sisu UFMG já está disponível

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da Universidade disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas

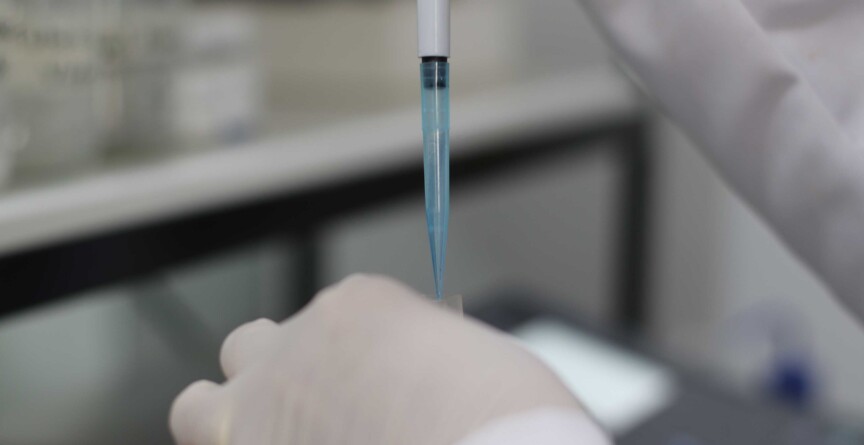

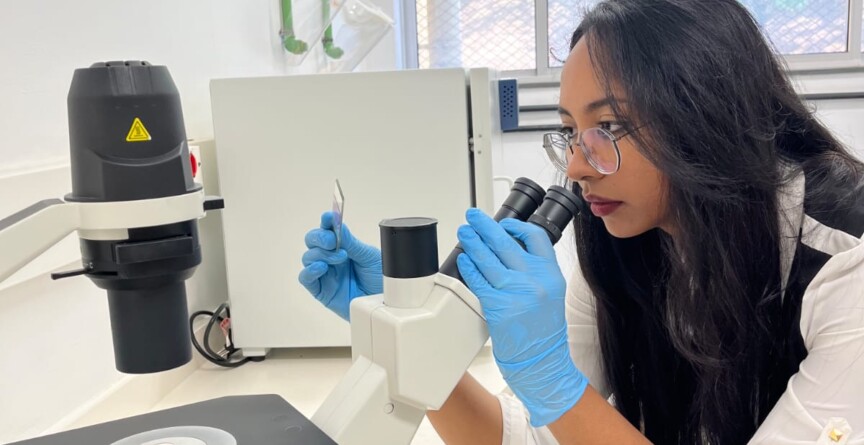

Pesquisa que propõe alternativa a testes com animais ganha reconhecimento internacional

Em desenvolvimento no ToxLab, da Faculdade de Farmácia, novo método permite avaliar potencial cancerígeno de fármacos e danos ao DNA sem utilizar seres vivos

Eu faço Gestão de Serviços de Saúde! Conheça o curso que lida com Saúde, Demografia, Economia, Contabilidade e Administração

Exposição “UFMG centenária: memoráveis” apresenta personalidades que marcaram a história da Universidade

Animais não entram em conflito à toa, eles avaliam riscos e benefícios antes de tomar uma decisão.

A UFMG disponibiliza transporte interno gratuito, já ouviu falar?

Rádio UFMG Educativa

Quebrando tudo

Próximos Programas

-

Ações truculentas do ICE são mais um reflexo da erosão democrática nos EUA, reflete a presidenta da Comissão de Relações Internacionais da OAB/MG, Amina Guerra

Ouvir • -

Usina Hidrelétrica de Cana Brava, em Goiás, é cenário do romance ‘Terras Submersas’

Ouvir • -

Bom dia UFMG – edição do dia 03/02/26

Ouvir •