Sobre a UFMG

Ensino

+53.000Estudantes em todos os níveis de ensino

Pesquisa e Inovação

+8.500Projetos de pesquisa em andamento

Extensão

+3.200.000Pessoas beneficiadas pelas ações

Calendário Escolar

-

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.

-

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.

-

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.

-

Resultado da 1ª fase da matrícula dos estudantes veteranos de Graduação para o 1º período letivo de 2026.

-

Período para requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2ª fase) do 1º período letivo de 2026, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.

-

Período para requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2ª fase) do 1º período letivo de 2026, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.

Eventos

‘Travessia’, curso gratuito de dança, recebe inscrições

02 a 26 de fevereiro

Últimas notícias

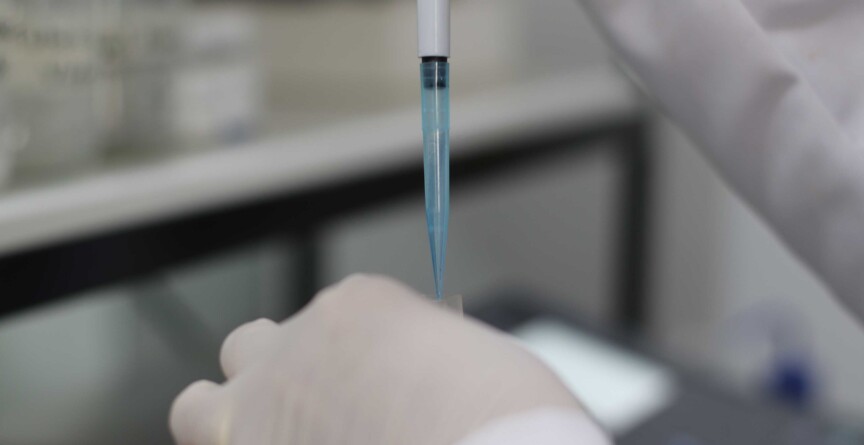

Algoritmos contra doenças

Ferramenta de bioinformática patenteada pela UFMG pode ajudar no desenvolvimento de medicamentos

Fapemig lança chamada de R$ 105 milhões para promover pesquisas em diversas áreas do conhecimento

Propostas podem ser submetidas até 20 de março; são aceitas candidaturas em diversas áreas do conhecimento

Resultado da chamada regular do Sisu UFMG já está disponível

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da Universidade disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas